Accouplement

En automne, on observe parfois des chauves-souris se poursuivant dans le crépuscule et émettant des sons aigus clairement audible : la période nuptiale vient de commencer. Étonnamment, le cycle sexuel des mâles n’est pas synchronisé avec celui des femelles. La spermatogenèse commence en été. Les mâles sont alors prêts à l’accouplement et le restent jusqu’au début de l’année suivante. Par contre, même si la plupart des femelles matures s’accouplent en automne, elles ne sont pas fécondes à cette époque, l’ovogenèse n’étant pas encore terminées. Elles conservent les spermatozoïdes dans leurs organes reproducteurs jusqu’à l’année suivante. On remarque que les spermatozoïdes survivent donc pendant plusieurs mois et ne fécondent les ovules, enfin matures, qu’à la fin de l’hibernation. Si l’on interrompt le sommeil hivernal de femelles accouplées l’automne précédent et qu’on les place dans des locaux réchauffés, elles devienne portantes. L’interruption de la léthargie hivernale, la chaleur et l’apport de nourriture sont visiblement les facteurs déclenchants la phase terminal de l’ovogenèse et la fécondation.

Gestation

Après le sommeil hivernal, les chauves-souris regagnent leurs quartiers d’été. Là les femelles deviennent portantes et attendent la naissance des jeunes. Comme elles ont une température corporelle variable en période de repos, la durée du développement embryonnaire dépendra des conditions climatiques. Cela signifie que la gestation durera davantage par temps froid que par temps chaud.

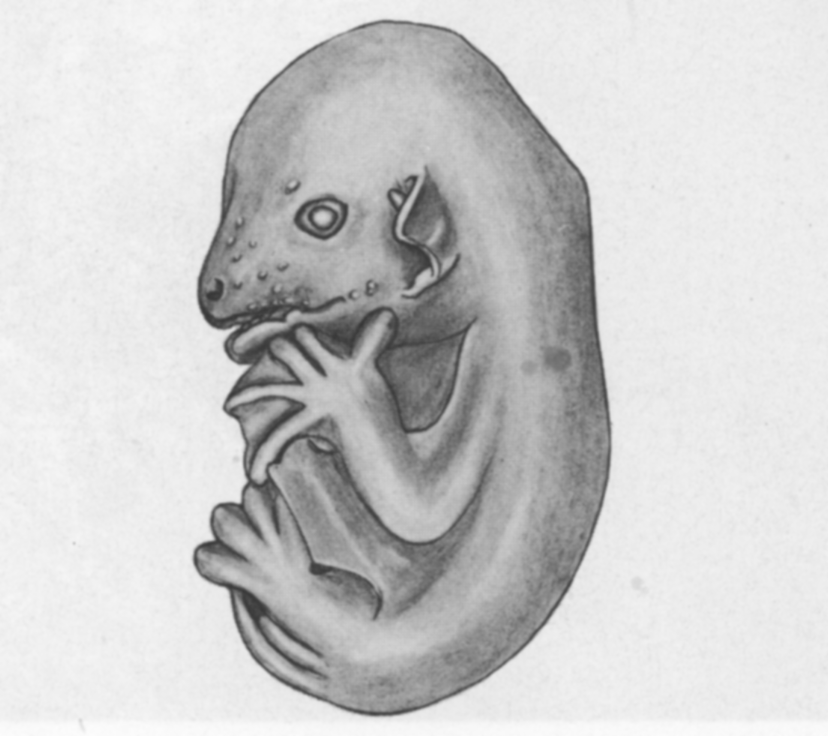

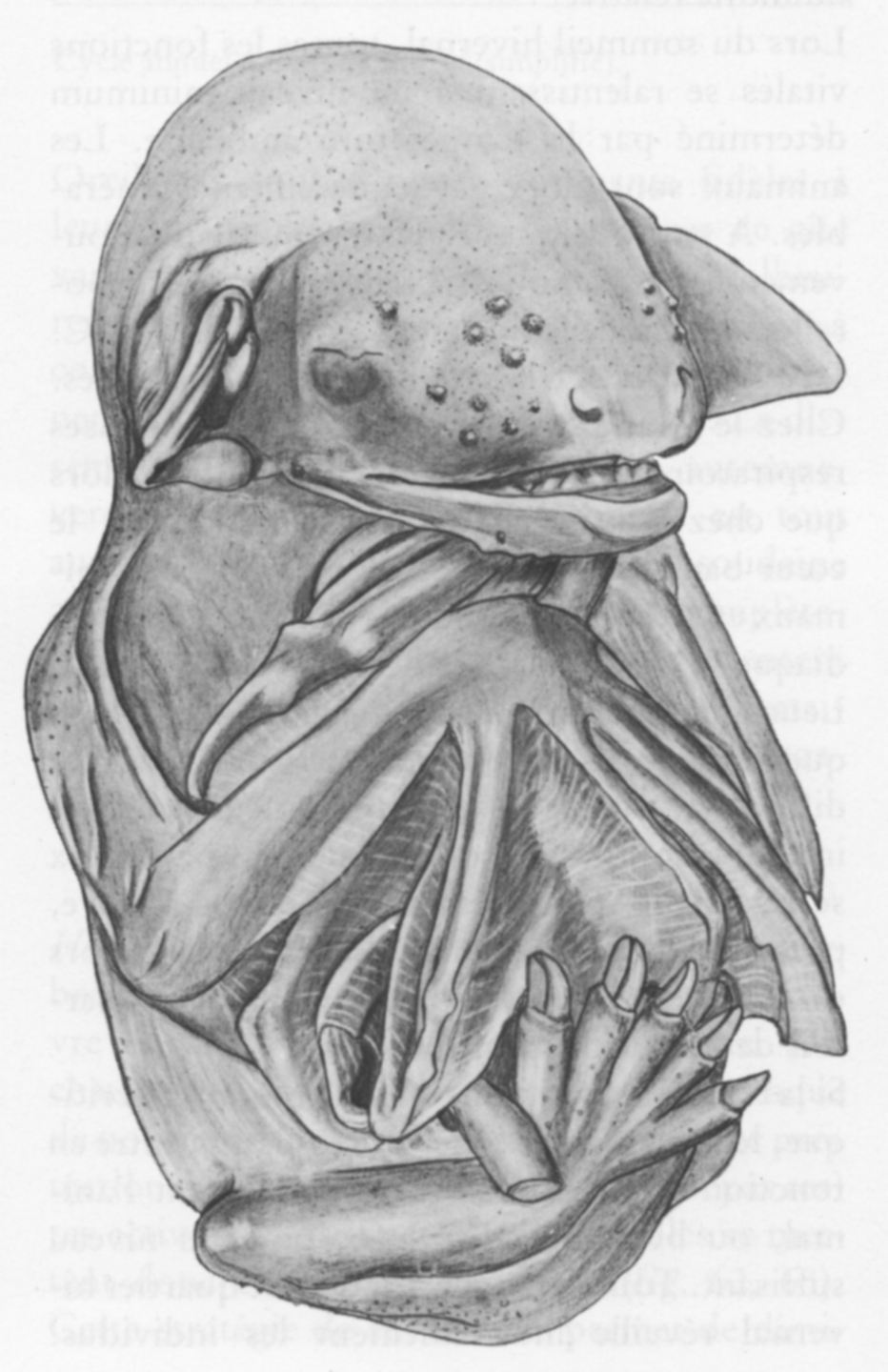

On admet que la naissance survient en moyenne 6 à 8 semaines après la fécondation. Les période de mise bas varient souvent de manière significative, dans une même colonie. Ainsi, une colonie de Grands Murins, plus de deux semaines peuvent séparer les premières naissances des dernières. Chez l’embryon, les membres antérieurs se différencient déjà clairement en ailes, mais sont nettement moins développés que les pattes postérieures. Ces dernières représentent, après la mise bas, d’importants organes de fixation. Les yeux se ferment avant la naissance, de sorte que les jeunes viennent au monde aveugle.

Colonies de mise bas (ou d’élevage)

Dans les colonies de beaucoup de nos espèces, le rapport du nombre de mâles et de femelles adultes est très inégal. Chez beaucoup de colonies de Murins, on ne trouve pas ou que très peu de mâles adultes. Ces colonies de femelles se nomment colonies de parturition car les animaux y mettent bas et y élèvent leurs jeunes. Dans de tels regroupements, la thermorégulation sociale a une grande signification. Pour mieux supporter les périodes de mauvais temps, les femelles et les jeunes se rassemblent étroitement et se réchauffent mutuellement. Mais si des conditions climatiques défavorables se maintiennent trop longtemps, on trouve de nombreux jeunes morts de faim et de froid. Dans les colonies de parturition des Murins de Bechstein et des Oreillards on ne compte pas plus de 20 individus. En revanche, dans un environnement riche en nourriture, les femelles de Grands Murins forment parfois des groupes de plus de 1000 individus. En été, les mâles de cette espèce vivent seuls, occupant parfois un grenier entier. Chez la Noctule commune et la Sérotine bicolore, il existe aussi des regroupements de mâles. Les Rhinolophes présente une séparation des sexes moins fortement marquées; dans ses colonies, on rencontre régulièrement des mâles adultes.

Naissance et élevage des jeunes

La plupart des espèces ne mettent bas qu’un jeune par année. Cependant, il n’est pas rare de trouver des jumeaux chez les genres Pipistrellus, Nyctalus et Vespertilio. A la naissance, les jeunes sont nus et aveugles et pèsent environ le cinquième du poids de leur mère. Les petits des Pipistrelles communes sont minuscules. Toutefois, le poids des deux jeunes d’une femelle de 8g. était de 2g. Ils étaient donc relativement lourd par rapport à leur mère.

Lors de la naissance, les mères peuvent adopter différentes postures. Elles prennent cependant toujours garde à ce que les jeunes ne tombent pas au sol. Au Musée d’Histoire naturelle de Bâle (Suisse), ou de nombreuses Noctules communes ont déjà été soignées, quelques femelles ont mis bas et ont élevés des jeunes. On a constaté les positions suivantes :

- la mère est suspendue en position horizontale, le dos dirigé vers le bas; le jeune est déposé sur le ventre de la mère

- la tête dirigée vers le haut, la femelle est suspendue en position verticale et gilse le jeune dans l’uropatagium

- la mère est suspendue obliquement, la tête vers le bas et contre le bois; elle tient le nouveau né pressé contre son corps à l’aide de son bras et de sa membrane alaire légèrement dépliée.

Chez les Noctules commune observée, la naissance s’est déroulée toujours très rapidement. Dès que le jeune est né, il commence à crier d’une manière clairement audible. Peu après, tout en étant abondamment léché par sa mère, le jeune cherche les deux tétines cachées dans le pelage, dans la région des aisselles. Le jeune peut rester relié à la mère par le cordon ombilical pendant deux heures. Il est donc assuré pendant ses premiers exercices, lorsqu’il passe constamment d’une tétine à l’autre, tout en émettant de petits cris. Dès que le placenta est rejeté, la mère le dévore. Le reste du cordon ombilical, fixé au ventre du jeune, se dessèche et tombe le jour suivant. Pendant le repos, le jeune se blottis contre la mère et s’accroche fortement aux tétines avec ses dents de laits. Il se fixe si fortement qu’il est impossible de le séparer de sa ère. Déjà pendant les premières heures de la vie, le nouveau-né se tient au lieu de fixation, grâce à ses fortes pattes postérieures. La femelle est une mère très attentive et s’occupe beaucoup de son jeune. Lors des soins corporels, la langue de la mère parcourt inlassablement le corps du jeune qui, très vite, apporte sa propre contribution à a toilette. De temps en temps, il étire ses ailes; toutes les quelques heures, il passe d’une tétine à l’autre. Ce changement est signalé à sa mère par des cris clairement audible. Au crépuscule vient le moment de la chasse. Par de fortes secousses et tressaillements, allant en s’accentuant, la mère se prépare fébrilement au départ. Le jeune se sépare d’elle puis attend patiemment son retour.

Noctule agée de 1 jour

De 6 jours

De 6 jours

De 6 jours

De 6 jours

De 12 jours

De 14 jours

De 18 jours

De 21 jours

A l’âge de 2 jours. les yeux de la Noctule commune sont ouvert. A 12 jours, le pelage naissant se voit déjà clairement. Le jeune devient rapidement plus indépendant. Très vite, il s’occupe de sa toilette aussi habilement que les adultes. A l’âge de 15 jours, le jeune ouvre ses ailes et s’étire. On se rend alors mieux compte du rapide accroissement de sa taille. Après 21 jours on aperçoit déjà clairement les dents définitives.

Même dans les grandes colonies, les mères ne prennent en charge que leur petit, qu’elles reconnaissent à sa voix et à son odeur. Les chauves-souris n’emportent pas leur jeune à la chasse, car il ne représenterait qu’une surcharge inutile. Cependant, en cas de nécessité, elles peuvent transporter des jeunes déjà lourds d’un quartier à un autre. Les jeunes sont allaités jusqu’à l’achèvement de leur croissance. Ce n’est qu’après 4 à 6 semaines qu’ils commencent à voler pour explorer leur environnement et apprendre à chasser les insectes. L’acquisition d’une bonne technique de chasse doit être rapide, car les jeunes chauves-souris devront accumuler suffisamment de réserves pour l’hibernation. Dès que l’élevage des jeunes est terminé, les mères retrouvent les mâles et une nouvelle phase de la reproduction commence.

Réf. : Gebbhard J, Nos Chauves-souris, Ligue Suisse pour la Protection de la Nature (LSPN), 1985